このページでは我が家で行っている省エネ対策を紹介いたします。どのご家庭でも実行できる物ばかりでもありませんが、よろしければ参考にして実行してみてください。まだまだ省エネ出来そうなところがあると思いますので、皆さんも見つけて実行してください!

:我が家での省エネ対策は、無駄を無くすると言う意味で行っております。

決して生活レベルを下げてまで行う物ではありません。

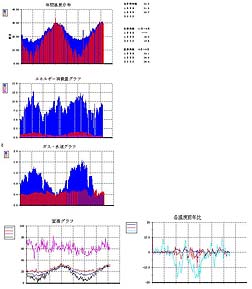

■まずは実態調査..毎日の消費電力・ガス・水道使用量をチェック!(2000年10月21日・NHK「地球法廷」放送に使用)

環境問題に興味を持たれ、実際に個々人で出来る環境対策はどのような物であるのかを実感を得るためには各家庭のエネルギー(電気・ガス)消費量や水道使用量のデータを記録し分析することが早道だと思います。

また、環境問題意識を持つ以前に、費用面の実態も知ることが出来ますので、家計にも貢献できると思います。

■待機電力編

■電化製品の無駄な待機電力をカット。

待機電力は最近の電化製品であれば必ず存在すると言ってよいほど存在します。

待機電力がどれだけあるかは、実際にテスターなど測定器で測定してみるか、取扱説明書の消費電力の欄に記載されているもので知ることが出来ます。

私の場合は、測定器がございましたので実際の電力を測定した値で評価いたしました。

では、実際待機電力をカットするにはどのようにすればよいのでしょうか?

(1) 待機電力カットスイッチを使用する。

基本的に待機電力をカットする方法は、コンセントを使用していないときに抜くか長期間使用しないエアコンなどの場合はブレーカーを切るなどの方法が考えられる。

しかし、いちいちコンセントを抜いたりブレーカーを切るというのは面倒です。 そんなときによい物が最近売り出されています。

難度:★

難度:★ |

これは、パソコンや・パソコン周辺機器などの電源を個々に切ることが出来るスイッチ付コンセントです。

ホームセンターなどで、1600円程で手に入ります。付属機能にサーキットブレーカーやサージ(雷)対策が成されている物があるようです。

また、気が付けばこまめにスイッチをオフ出来るので、重宝しています。

私の使っている物では、1500Wまで使用できる物で、エアコンなど大電流が流れる物には使用しにくいと感じました。

|

難度:★★

難度:★★ |

少しわかりにくいですが、テレビの横に白いスイッチ・ボックスがあるのがおわかりになるでしょうか?

これは、上記したようなスイッチ付コンセントがまだ無かったときに自作した物です。 この場合は、このようなボックスの方がかさばらないので、狭い場所に配置したい場合や、エアコンなどの大電流が流れる電化製品をつなぐには、この方がよろしいでしょう。制作費用は900円程で、スイッチの容量次第で大電流の必要な電化製品にも使用できます。

私の場合は、オーディオ機器やエアコン、シンセサイザー類、ノートパソコン用にそれぞれ使用しています。 最大容量は、2KWです。

|

(2)電源タイマーで必要のない時間帯は電源オフ。(少し待機電力が残るのが残念)

基本的にタイマーを使用した待機電力対策では、接続する電化製品の時間帯が決まっている物に利用することが考えられます。

しかし、タイマーにも少し電力を使用しますので、タイマーの使用電力より大きな電力の物を接続しないとメリットがありませんので注意してください。

難度:★★★ |

これは、我が家の洗濯機に取り付けている60分タイマーボックスです。

洗濯と言えば、だいたい60分もあれば終了しますので60分のタイマーと連続運転が必要なときのためのスイッチを使い分けが出来るように設計しました。

内部は簡単な回路で60分のタイマーリレーとスイッチ2個で構成し、制作費用は3000円程でした。

洗濯機にも待機電力があり、洗濯し終わっても買い物に出かけたりして電源がつきっぱなしではもったいないということで付けてみました。

でも、この装置にも待機電力がありまして、0.2W必要です

対策前:24時間×2.0W=48(Wh)

対策後:23時間×0.8W+2.0W=21.2(Wh)[56%削減]

効果:48−21.2=26.8(Wh)の省エネ(1日)

(26.8/1000)×24円×30日=19.296円の節約(1ヶ月)

|

難度:★ |

これは、今もあると思いますがオン・オフ時刻が設定できるタイマーで、我が家では、目覚まし用ラジカセ・携帯電話の充電器などに接続しています。

使用する時間帯がはっきりしている物には効果抜群の機器といえます。

でも、この装置にも待機電力がありまして、0.9W必要です

★こちらから購入できます

|

(3)人体検知センサーで人のいない時は電源オフ。(少し待機電力が残るのが残念)

センサーの前でいつも微妙に動いている体の動きを検知し、動きが止まった時(不在の時)に電源を切ることが出来ます。

|

これはセンサー本体で、シールド線でセンサーアンプに直結しております。

斜めに向けているのには理由がありまして、微妙な体の動きを捕らえるにはこの方が都合がよいようです。

この系統の工作キットは秋葉原や日本橋に行けば、手に入りますので組み立ててみてください。

だいたい5000円〜7000円で手にはいると思います。 ただ電源回路やボックスなどの制作が必要ですので、ちょっと技術と知識がいります。

センサーの取り付けは、L字金具でネジ止めしただけです。(もう少し格好良くしたいものです)

|

難度:★★★★ |

これは、センサーアンプ本体でコンセントが3系統接続することが出来ます。

500Wほどまでドライブできますので、パソコン周辺機器を接続するには十分でしょう。

私の場合、この人体感知センサーを利用した箇所は、パソコンディスプレイ2台・文字放送アダプタ電源・スピーカ電源2台・扇風機・台所の照明・玄関照明などです。でも、この装置にも待機電力がありまして、0.8W必要です。

しかし、このボックスの主電源を待機電力カットスイッチにつなぐことで、待機電力を抑えています。

この装置の難点は、人がいても制止していると電源が切れてしまうところで、感度及びタイマー調整で対処できますが完璧では無いので少し改良の余地はあると思います。センサーを超音波センサーにするなど方法は色々あると思います。

|

■電話機・FAXの省エネ。

昔の黒電話なら待機電力が無かったのですが、最近の電話やFAXには留守番電話機能などの付属機能を受け付けるために、待機電力が必要になっております。

そこで、ちょっと考えてみました。 必要なときだけ電力供給を出来るような工夫は出来ないか?...それがこのシステムです。

|

これは、我が家のFAX・留守番電話で、少し昔の物です。このFAXは待機電力に常時10W程使用しております。

このFAX電話の場合、電源が無くても機能保持が長時間(数日)出来ることからこの方法を考えました。

我が家では、だいたい平均で10回ほどこの電話を使用します。

着信中や受話器を上げているときに電力供給を行い、機能保持電力を得ることで、平均5分×10回で50分の充電が出来ます。 この方法で問題なく2年間動いておりますので安心して使えます。

|

難度:★★★★ |

これがシステム本体です。

着信感知センサーを制作し、少し改造を加え受話器を置いた後5分間は切れないようにしました。これは機能保持電力を供給する時間を考慮した物です。

この系統の工作キットは秋葉原や日本橋に行けば、手に入りますので組み立ててみてください。

だいたい5000円〜7000円で手にはいると思います。 ただ少々の改造と電源回路やボックスなどの制作が必要ですので、ちょっと技術と知識が必要です。

対策前:24時間×9.3W=223.2(Wh)

対策後:23時間×0.8W+9.3W=27.7(Wh)[87%削減]

効果:223.2−27.7=204.5(Wh)の省エネ(1日)

(204.5/1000)×24円×30日=147.24円の節約(1ヶ月)

|

■消費電力削減編

■白熱球を高周波蛍光灯に交換。

これは、電球型高周波蛍光灯を購入し交換するだけで効果が出ます。 各メーカーほぼ仕様が等しく、説明書によ

れば、白熱球の明るさは同じでも消費電力が約1/4になり、寿命は8倍ほどになると言うことです。

|

これは、我が家のお風呂の電灯部分の写真です。

お風呂場ですので水滴による漏電のおそれがあるので、密閉式となっております。使用した電球は60Wの白熱球に対応した15Wの電球型蛍光灯です。

ここで注意したいのは、このような場合は、密閉仕様になった種類の物を選択する必要があることで、密閉仕様でない物を使用した場合、熱のため極端に蛍光灯の寿命が短くなるので注意して下さい。 |

難度:★ |

これは、密閉ケースを取り外した状態を撮影しました。

電球色の物を使用していますが、お好みで3種類ほど色を選択することが出来ます。(電球色・昼白色・白色など)

対策前:2時間×60W=120(Wh)

対策後:2時間×15W=30(Wh)

効果:120−30=90(Wh)の省エネ(1日)

(90/1000)×24円×30日=64.8円の節約(1ヶ月)

|

■蛍光灯の明るさアップで省エネ対策。

皆さんご存じでしょうか?..最近当たり前になったインバータ式照明にも省エネの方法は存在します。

この場合、照明本体に調光機能(明るさを少し落とすことが出来ればよい)が付いている物について対策することができます。

■テレビやパソコンのディスプレイの省エネ。

テレビやパソコン・ディスプレイには、相変わらずCRTを使用している物が多く存在します。

テレビ関連は液晶ディスプレイに置き換えることで消費電力が1/3〜1/5になり省エネ対策になるのですが、色の再現性やドットの硬さ、そして価格の面から使用しない人もまだ沢山存在します。

さて、テレビ関連はどうすれば省エネになるのでしょうか?

難度:★ |

テレビ関連の対策法は非常に簡単で、テレビやパソコン・ディスプレイの明るさ・コントラストの調整で行えます。

どのように調整するかは画面を暗くする(適切に)だけです私のパソコン・ディスプレイの場合は適正に調節することで、中間設定の約25%位まで消費電力が削減できます。

この方法は、液晶ディスプレイでは効果がないかもしれませ

ん。

パソコン・ディスプレイの場合、スクリーンセーバーと言う方法もありますが、効果はあまりありませんので、一定時間でディスプレイをスタンバイモードにする設定にすると効果が大きくなります。この場合液晶ディスプレイでも効果があるのではないでしょうか?ついでに、私のパソコン画面の背景は言うまでもなくブラックです。

★17インチCRTディスプレイを8時間使用した場合★

対策前:64W(実測)

対策後:47W(実測)

スタンバイ(設定2分):4W

効果:(64−47)×8時間=136(Wh)の省エネ(1日)

スタンバイの効果(4時間スタンバイ):

(64−4)×4時間=240(Wh)の省エネ(1日)

全体の効果:240+136=376(Wh)の省エネ(1日)

(376/1000)×24円×30日=270.72円の節約(1ヶ月)

■そう言えば、このホームページの画面はちょっと明るすぎかも?

|

難度:★ |

これは、リビングにあるSONYの29型の平面ブラウン管テレビです。

最近のテレビには画質設定や音質設定を何種類か記憶できるようで必要に応じて画質などを即変更できます。普段はリビングモードで画面を暗く設定していますが、映画など見る場合いは、設定を変更して、スタンダードモードに変更して画面を明るくします。

基本的に、小さな画面のテレビになるほど消費電力が小さくなります。

★29インチ平面ブラウン管テレビを6時間使用した場合★

対策前:93W(Max110W)(実測)

対策後:69W(実測)[28%削減]

待機電力:1.2W(実測)

効果:(93−69)×6時間=144(Wh)の省エネ(1日)

(144/1000)×24円×30日=103.68円の節約(1ヶ月)

|

■キッチン編

■冷蔵庫にカーテン取り付け省エネ対策。(2000年10月21日・NHK「地球法廷」放送に使用)

これは、冷蔵庫内の冷気を外に逃がさない細工を施すことで省エネにつなげようと言う考え方です。

既に製品として売られているので、お求めになられたら即効果が現れます。

難度:★★ |

これは、私が自作した物で、ドアポケットにも冷気が流れるように一番上の層にはカーテンが付いていません。そうすることで冷蔵庫全体が冷えるようになります。

さて、どの程度効果があるのかですが、我が家の冷蔵庫はインバータ方式でない6年前ほどの製品です。

平均すれば70Wほど電力を消費しておりました。

短期に効果を調べてみたところ8%ほど電力を削減できた結果が得られましたが、只今長期実験中ですので結論を出すには少し時間が必要です。

今ある詳細データはこちらです。

最近の冷蔵庫は断熱材の改善やインバータ方式が当たり前になってかなり消費電力が少なくなっているようなので、そちらのデータも早くとってみたい物です。(どなたかデータ持っておられませんか?)

対策前:1682(Wh)

対策後:1540(Wh)[8.4%削減]

効果:1682−1540=142(Wh)の省エネ(1日)

(142/1000)×24円×30日=102.24円の節約(1ヶ月)

|

■ガスレンジにちょっと細工で省エネ対策。(2000年10月21日・NHK「地球法廷」放送に使用)

|

これは、我が家のガスレンジで3つバーナーが付いたスタンダードな物です。

この方法は多少危険を伴いますので注意してお試し下さい。 作る物はステンレス板(0.2mm以上)を加工するだけでバーナーの周囲に巻き付ける格好でおおいます。

4カ所に換気口をあけ、排気を促します。

原理は簡単で、ガスの燃焼した熱を周囲に逃がさないことで、鍋やフライパンに効率よく熱を伝えることで早く温度を上げることが出来ると言うことで省エネにつなげています。

詳しい制作方法は省エネグッズ制作をご覧下さい。

良く似たものは市販されているようですが、実物にお目にかかったことがございません。 見つけしだい試してみたいと思います。

|

難度:★★★★ |

これは実際にポットを火にかけたところです。 外に逃げる炎をせき止めているのがわかると思います。

★ 実際に1Lの水を沸かしてみました ★

対策前:205秒

対策後:175秒

効果:100×175/205=85.4%[使用状態により変化しますので6〜15%省エネ]

|

■保温調理器で省エネ+α。(2000年10月21日・NHK「地球法廷」放送に使用)

これは、昔NHKの番組で紹介されていた保温調理器を少し改善した物です。

どれだけ効果があるのか知りたかったので実際に作ってみました。

|

これは、保温調理器にフタをした状態で全体像を撮影した物です。

仕様材料は、適当な大きさのお鍋・発泡スチロール(廃材で可)・お鍋が十分はいる小物ケース・新聞紙・両面テープだけです。

我が家では、主にパスタ料理・シチュー・カレー・その他煮物なら何でも利用できます。

沸騰させ続けないのでビタミン群などが壊れにくいそうで、栄養面にもメリットがあります。

|

|

お鍋の内容物が沸騰した状態で入れるので、発泡スチロールが傷まないように、新聞紙を底に引きます。内容物がこぼれても汚れないような対策にもなっております。 |

|

これは、お鍋を入れた状態を撮影した物です。

お鍋の取っ手がすっぽり入るように、また、余分な空間をなくすように発泡スチロールを配置しているのがおわかりになると思います。

しかし、ここで注意していただきたいのは、あまり窮屈にしてしまうと熱い鍋を取り出すとき、ひっかりなどで鍋がとりにくくなり内容物をこぼして火傷のおそれがありますのである程度余裕を持った設計をして下さい。 |

|

お鍋の上にも新聞紙をのせて余分な空間を無くします。 |

難度:★★ |

フタをしめてあとは待つだけ...

さてどのくらい省エネになるのでしょうか? パスタを例に取ると以下のようになります。(ガスの使用量で比較しました)

水3L(28度)を火にかけ沸騰するまで加熱.....0.039立法メートル

パスタを入れて7分加熱(この部分で使用するガスが必要なくなる)

.....0.021立方メートル

(100×0.039)/(0.039+0.021)=65%

[35%省エネ]

長時間煮詰めなければならないカレーなどはもっと効果があると思います。

皆さんも試してみて下さい。

|

■保温調理器の保温特性について

難度:★

さて、この保温調理器はどのくらいの保温特性があるのか実験してみました。

★測定条件★

沸騰したお湯2リットルで鍋に温度センサーを装着、24時間の温度変化を測定した。 この時の平均室温は16.9℃でした。

緑のカーブは保温特性をよくするために少し工夫したもので器内の空気の対流を防いだ場合。

水色のカーブは対流を防がなかった場合です。

壁面に反射板としてアルミ箔など貼るのも一つの方法ですね!(また実験してみます)

もっと断熱効果を上げる方法はありますが、家庭内にある物で実現するのでしたらこれくらいが限度でしょうか。

|

■保温ポット(魔法瓶)で省エネ。

難度:★ |

これは、昔からある魔法瓶です。

熱いお湯を入れておくイメージがありますが、冷たいお茶などを入れておくことも保温と言う意味でとても効果的です。

■冬場

お湯の場合は、沸かしたお湯をこの中に詰めておくことで1日中いつでも使用してお茶やコーヒーなどに使用できます。

余分にお湯を沸かしなおす必要が無くなるのでかなり省エネです。

■夏場

冷たいお茶などの場合は、予め冷蔵庫で冷やして置いた物を、この中に詰めておくことで、夏場などは何回も冷蔵庫を開閉する回数が減り、冷蔵庫の消費電力が減ることで省エネにつながります。

家に必ず置いておきたい一品ですね!

★おすすめ保温ポット

象印マホービン ステンレスポットSH-FE12(2L)

象印マホービン ステンレスポットSH-FE10(1L)

|

■冷暖房編

■窓ガラスの断熱で冷暖房効率アップ。

普通の窓ガラスでは、日光が入ることで夏場に冷房の効きがわるくなったり、冬場は暖房の効きが悪くなって結露の原因なったりと、なにかと問題があります。

そこで、窓に細工することで何とかしてみましょう。

|

これは、ホームセンターなどで売っている包装用のプチプチと赤外線・紫外線カットフィルムです。

これを効率よく窓ガラスに貼ることで窓から入ってくる日光や室内の熱を室外に逃がさないように断熱してみました。 |

|

これは、我が家のリビングのベランダ側のサッシの写真です。

上部には明かり取りで目隠し用のフィルムを貼り80%ほど日光が透過しますが、この部分まで直射日光が当たることはまずありません。

し伸した全ての部分に赤外線・紫外線カットフィルムを外部に貼り、赤外線などの進入を抑えております。

赤外線透過率は15%ほどで残りは反射・吸収されるようです。(メーカー資料)

これは、即体感できるほど効果がありました。 皆さんも試してみてください。

|

難度:★★ |

ちょっとわかりにくいですが、この窓には結露防止用の包装用プチプチを内側に貼り付けています。

ちょっと格好悪いですが、結露が全くなくなるので冬場は助かります。 また、目隠しにもなりますので試してみて下さい。

市販品で専用の結露防止フィルムは売られているようですが、使用してみて構造も効果もそう変わらないような気がしました。

我が家の全ての窓ガラスにはこの細工が施されております。

出来たら赤外線カット処理されたペアガラスに交換すればよいのでしょうけど、それはまた次の機会に行いたいと思います。(かなり費用がかかりますからね!)

|

■床面の断熱で暖房効率アップ。

難度:★ |

これは、カーペットの下に包装用の保温シートを敷いた物です。ホームセンターなどで手に入りますし、廃材でも十分使用できます。

我が家では、厚さ13mmのカーペットの下に保温シートを敷き詰めて冬は暖かくすごせております。

これだけで、冬場の床の体感温度はグンとアップし冷たく感じません。

また、この上に電気カーペットを置いても断熱効果が増すことで省エネにつながります。 冬場はこうして内断熱を施すことで効果が出ますが、夏場は外した方がよいようです。..暑いから!

簡単に設置でき効果が大きいですので是非行ってみて下さい

注意!..場合によってはフローリングの下から上がってくる湿気を結露させる危険もありますので、結露した場合は中止してください。

|

難度:★★ |

これは、和室の畳の下ですが、ここにも保温処理を施します。材料は、カーペットで使った保温シートや、包装用プチプチ?が使用できます。

私の場合は引っ越しで使用した包装用プチプチ?を使用しました。

簡単に設置でき効果がありますので是非行ってみて下さい

|

■ベランダの緑化で直射日光を避ける。

難度:★★ |

都市のの緑化が叫ばれる昨今、2001年の夏は、ベランダの緑化に私も挑戦してみました。

写真の通り、葉の大きい野菜を植えることで野菜も収穫できるし、西日も避けられるので一石二鳥でした。 6月〜8月はトマトやキュウリを植えると効果的なようです。

この写真は、キュウリを植えているところで、今(10月12日)も収穫と日除けになりもうしばらく楽しめそうです。

簡単に栽培でき効果が大きいですので是非行ってみて下さい

注意!..キュウリには害虫がつきやすいのでしっかり手入れをしましょう!

|

|

これは、大きく育ったキュウリです。 畑で作るよりは育ちが遅いのですが、適度な大きさで収穫できるので重宝します。

夏野菜は体を冷やしてくれるそうで、毎日1本は食べておりました。(よく育ちます!)

料理としては、キュウリの漬け物にしたり、モロキュウも最高!、そしてイカとキュウリの四川風アンかけ炒め...最高です! |

|

これは、横から撮影した物ですが、キュウリと野菜ではありませんが、ベンジャミナとナンテンが2本植わっております。

外から見ると、緑のカーテンのようでした。 2001年の夏は猛暑と言うことで雨不足で大変なことになりそうでした。

雨不足はともかく、この緑化で夏場の西日による余計な暖房を防ぐことができ大変満足しております。

(2001年・夏〜秋)

|

■省エネ・番外編

■昔の電化製品は「待機電力ゼロ」の物が多い。

昔の電化製品にはタイマー(時計)やリモコン機能がなかった物が多く、待機電力は必要がありません。 ちょっとそ

んな製品を探してみましょう。

難度:★ |

これは、我が家の昔からある電話機です。

このタイプの物は今でも使用されている方は沢山おられると思います。勿論待機電力はなく、留守番機能や余計な機能は一切ありません。

シンプルそのもので、着信音が心を和ませてくれます。

電話機がパルス式のため、この電話から発信するためには、トーンダイヤラーが必要で、受話器にへばりつけて「ピッ!ポッ!パッ!」とやりますが、まあ普段は着信専用ですね..やっぱり。

今は、待機電力が必要のないプッシュダイヤル式の物が発売されておりますが、この場合、電源が必要で、電源は電話回線にいつもかかっている約50ボルトから得ております。

これも厳密に言えば待機電力を電話会社の電話回線から得ていることになり..もっと厳密に言えば黒電話もそういう意味では待機電力ゼロではないのですが...余談でした。

|

■待機電力ゼロ製品てホント?

最近「待機電力ゼロ」表示の製品の調査してわかったことは、実際に待機電力を必要としない、例えばタイマー予約を必要としない「洗濯機」などには「待機電力ゼロ」の対策が成されているようです。

構造は、2種類ほど有り(もう少しあるかもしれませんが)電源入力をスイッチで切断しリーク電流を流さなくする方法。

もう一つは、2段電源と行ったらよいのでしょうか、小型スイッチを押すことで電源が電源回路につながり、動作できる状態になり、もう一度電源ボタンを押すと電源回路がシャットアウトできるような構造(抽象的でわかりにくいですか?)。

どちらもよいと思いますが、私は部品点数の少なさから言って、前者の方法の方がよいと思います。(部品を作るのにもエネルギーが必要ですからね!)

待機電力が必要になるものは、タイマーやリモコンの類が付いている製品に限られていますから、何でもかんでも不必要にタイマーなんてつける必要ないと思います。(メーカーの方はどう思われますか?)

★取材に応じていただきました「日立」「シャープ」の開発技術の方に感謝いたします。

m(_ _)m

■省エネ・攻撃編

■ベランダでペットボトル太陽熱温水器

ペットボトルの有効利用として有名なペットボトル温水器です。

今回のは小さな実験装置ですが、十分な効果が出ましたので御報告いたします。

|

今回作ったペットボトル温水器はペットボトル2本用で4リットルを暖めることができます。

おもに夕飯の支度に使用すれば給湯しなくても温かいお湯が得られちょっとした省エネにつながります。

残念ながら我が家のベランダは南西に向いているので日の当たる時間が一日の日照時間の60%程しかないので少し残念です。

しかし、4/19の段階で集熱量105.6kcalで、45.9℃まで暖めることが出来ました。

多く設置すればお風呂に使えますね!..でもベランダに設置は無理のようです。..区分所有法にもひっかりますし、計算では3m2は必要になるようですから...マンションではこの方法はしんどいようです。(残念..でもあきらめない。)

|

|

制作方法は簡単で、ペットボトルをつや消しの黒のアクリルラッカーでペイントし、ちょうど2リットルのペットボトルが2本はいる箱を作って内部を保温のために発泡スチロールで囲い、塩ビ(アクリル板は日光に弱いので使用しませんでした)の透明板でフタをすれば出来上がり。

誰にでも簡単に作れます。 |

難度:★★ |

我が家の場合、晴れた日で日照時間が7時間です。

もっと効率よく温度を上げるには、日光の当たる面積を大きくする必要がありペットボトルの表面積の割合から言うともう少し薄っぺらくなっていれば良いのですが...(これ以上は集熱板を装備した物を製作するしかありませんね。)

家庭にある物でと言うのがコンセプトですから、これで良しとしましょう。

(4月現在のデータ)

水温:19.5℃から45.9℃まで加熱 (薄曇りの晴れ:日照時間約7時間:気温24℃)

|

■自然の風で冷風扇(実験中)

冷風扇を作ろうと思い2機ほど作ってみました。

|

我が家では、南西方向より夏場だけですが風速10mをこえるような強風が吹き付けます。

そこで考えたのがちょっとした冷房装置です。

外気温より3度から5度低い冷風が送れるように工夫して太陽電池でポンプを回し水を循環させてその中を空気が通り抜けるという一般的な物ですが、自然の風圧を利用しているので電気を使用しませんし太陽電池が無くても効率は悪くなりますがけっこう涼しい風がながれてきます。

測定値では、外気温29.8度の時25.3度の冷風を室内に入れることが出来ました。

真夏のむし暑いときに使えるかは疑問が残りますが、もう少し工夫して実験を続けたいと思います。

(2001年6月9日)

|

難度:★★★★ |

これは、空気の取り入れ口でここから冷風を入れることにしました。

ここから入ってくる風は、食卓へとながれます。 冬場は足下が冷えて困るのですが、夏場は足下が冷えた方が気持ちよさそうです。

注意したいのは、容器に100リットルほど入れてある水にレジオネラ菌などが発生しないかが心配です。

1週間に1回は水の交換が必要でしょうね? 出来れば交換しなくても良い用に工夫したい物です。

(2001年6月14日)

つづく

|

■省資源編

■生ゴミをリサイクルし家庭菜園やガーデニングの堆肥に!(その1)■

家庭内から循環型社会の一歩を踏み出そう! たった2000円で出来る生ゴミ処理器!

|

これは、45Lの普通のゴミ箱です。 これに、腐葉土(10L)・野菜の土(20L)・鶏糞少々を混ぜ込み準備完了。

これに毎日台所から出る生ゴミの中で塩分を含んでいない物をここにほり込んでいき、よくかき混ぜて1年後には堆肥のできあがり!

次の収穫のための栄養源となり復活します!。 注意しないといけないのは、よく水分を取り除いておくことが必要です。

この方法ですと、一般に売られている生ゴミ処理機を使うより経済的で、電気代もかからず、自然に任せた堆肥作成法と言えます。ただ、においと、ハエなどが寄りつくのが問題で、それがイヤではこの方法は利用できないかもしれません。(まだちょっと工夫が必要です)

合計2000円もあればこれはすぐに実現できます!

実際使用してみると、生ゴミの処理に時間がかかるので、生ゴミを極力出さない努力を行った上で、もう一つ追加して見る方がよいと感じ、もう一台追加した結果は次の「....(その2)」をご覧ください。

|

難度:★★

難度:★★ |

これは、いつも生ゴミをほりこむのを表現したかったのですが、分解されていてわかりにくくなってしまいました。

卵の殻などは分解されにくいですね..やっぱり。 野菜などはすぐに分解され、原型が無くなります。

ほり込んだあとは、ご近所の迷惑にならないようにふたを閉めるのを忘れずに!

この出来上がった堆肥は、次の年の家庭菜園や観葉植物の肥料となり生ゴミも循環していきます。

これは循環型社会の末端での努力として評価できると思います。

このような身近な取り組みをみんなで行うことで環境の重要性がわかってくるのではないでしょうか。その重要性がわからないままに企業や行政の言いなりになって何となく環境対策を行うことは本当の問題解決になっていないように思います。

自から考えて実行する力を持ってもらいたいと思います。 |

■生ゴミをリサイクルし家庭菜園やガーデニングの堆肥に!(その2)■

生ゴミ処理、処理能力アップを実践! もう一台プラスしてパイプライン処理を実現!

|

これは、45Lの普通のゴミ箱です。 これを今回は2台用意してみました。 1台目には生ゴミを入れ「発酵」専用に使用します。

2台目には1台目がある程度一杯になって十分発酵したものを順次入れていき、熟成させます。 2台目は「熟成」専用に使用します。

1台目の内容:腐葉土(10L)・野菜の土(10L)・鶏糞(出来れば発酵済みのもの)などを混ぜ込み準備完了。

順次2台目に入れていくと減るので、多少残して腐葉土や土を加える。 その他、発酵促進剤として市販されているものを使用するのも方法です。

2台目の内容:1台目から移された物が基本的に入ります。

一杯になったら堆肥としてポリ袋や、空いているプランターなどに入れていくことで出来上がり!

これで行きますと、2ヶ月ほどで完全に堆肥になります。 「その1」と基本的に違うのは、換気口を専用に開けて水分をよくとばすことで発酵が促進され良い結果につながります。

また、石灰などを少量混ぜることで酸性度の調整につながり良い結果をもたらします。

臭いが気になる方には、使用済みコーヒー豆がおすすめ!

コーヒー豆には脱臭作用があり、これを混ぜ込むことでイヤな臭いを緩和できます。

|

■我が家の家具はほとんどがリユース品

探せばきっとみつかるリユース品。 捨てないで再利用を!

|

これらは全てリユース品です。

リサイクルセンターで手に入れたものではありませんが、人脈が幸いして全てタダで手に入りました。

これですべてではありませんが、購入すればかなりの金額になる代物ばかりです。(すべて某有名百貨店の店頭展示品で、焼却処分を免れたものです。)

水槽セット・収納箱・6人用テーブル・椅子6脚・食器棚・その他...

|

|

こちらもリユース品ばかりですが、TVとAV機器は購入品です。

食器飾り棚・食器・絵・コーナーラック・100W3wayスピーカ2台・テレビ台・その他...

ここにのせていないものでは、パソコン用木製デスクやパソコン用椅子・収納棚などいろいろいただきました。

私のようにラッキーでタダで手に入れることはなかなか出来ないと思いますが、各地域のリサイクルセンターなどを御利用になられることでかなり費用的に安く済みますよ!(問題はお金じゃないのですけれどね!)

リサイクルセンターなどの所在地は、役所の環境..課などに問い合わせると教えてもらえます。

大阪市内にも公的なものが2カ所、その他私設のものが多々ありますので探してみては如何でしょうか?

「リサイクリングOSAKA」:電話FAXでリサイクル品情報のやりとりが出来る。

一度利用しましたが、非常に便利でした。(06−6643−2410)大阪市環境事業局まで!

|

■シャワーや台所・洗面・トイレの水の簡単な節水方法

水圧調整でちょっとだけ省資源。

|

これは、多分何処のお宅にでもある、お風呂のシャワーの混合栓の部分ですが、吸水管の水とお湯の両方に水量の調整が出来るようになっている物が多いと思います。

これを少し調整して、水のでを少し抑えることで一定時間内に出てしまう水の量を抑制します。

家庭内の給水制限と言ったところでしょうか? 必要最小限の推量に抑えることでシャワーに当たってもいないときに出る水の量が減りますので無駄が減ります。

また、必要以上に水を出さないので、洗髪などの際の必要以上の水がいらなくなることでその意味でも節水できます。

出来ればシャワーは必要なときだけ出すようにこまめに止めるようにすることで、ガス使用量も(ガス給湯器の場合)削減できますのでよいことだと思います。

湯船につかる際は、シャワーは使用せず湯船の湯で洗い流し、残った湯は洗濯にしようしたり水撒きに使用したり機能的にトイレの水などに使用しても良いかもしれませんね。

マンションじゃ雨水も使えませんからね...

難度:★

|

|

こちらはトイレの方で、シャワーと同じく水圧を少し下げています。

こちらの意味は、トイレのタンクの構造を知っていれば理解できると思いますが、排水されたらすぐに吸水が始まってしまいます。 この部分に無駄があります。

排水が完了するまでの時間、吸水も行われているのでその時間に吸水された水は無駄になるという意味です。

ですから水圧を下げて排水時に無駄に吸水する水の量を減すことで節水になっています。(詳しい数字がないのですが..)

皆さんご存じの、タンクに瓶などを入れるのは皆さんもなさっていることと思いますが(うちもやってます)。

こちらも手洗いに支障のない程度に水圧を下げることで無駄が省けますので是非挑戦してみてください。(ドライバー1本で簡単ですよ!

挑戦なんて大げさですね!)

難度:★

|

■ペットボトルのリユース・リサイクル

発芽を助ける温室に利用。

|

これは、時無し大根を発芽させるために温室の代わりにペットボトルを半分に切って使用してみました。

十分な効果が得られるので皆さんも試してみてください。

大きさは1.5リットル以上の物が良さそうです。

難度:★

|

■ペットボトルのリユース・リサイクル(その2)

本当に再利用。

|

これは、私のオフィスの机(物置?)..ちょっと散らかっていますが魔法瓶の隣にペットボトルがあるのがおわかりになられますでしょうか?

スーパーなどに行けば、各種ペットボトルに専用トッテが200円程で売っておりますのでそれを装着してペットボトルを再利用しております。

だいたい半年でペットボトルも壊れてしまうようですので、その時はまた不必要なペットボトルを、どなたからいただいてトッテをつけてまたまた再利用。

本当はトッテはいらないのでしょうけど、少し贅沢をしてつけることにしました。(自作も可能ですよ!) お茶は勿論自宅で沸かした物で、格安です。

皆さんもどうぞ試してみてください。

大きさは1.5リットル以上の物に対応しているようです。

難度:★

|

2000.8.2〜

最終更新:2001年4月24日

▲HOME▲

▲プライバシーポリシー▲

![[T3T-R2]エコワット合計5,250円以上お買上で送料無料!【即納!】[...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fedenki%2fcabinet%2fsokuteiki%2ft3t-r2.jpg%3f_ex%3d80x80&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fedenki%2fcabinet%2fsokuteiki%2ft3t-r2.jpg%3f_ex%3d64x64)