石崎東国『大塩平八郎伝』 その108

石崎東国『大塩平八郎伝』 その103

| 大 塩 中 斎 | ||

天満与力 屋敷に生 る |

| |

東町奉行 吟味役と なる |

文政三年、高井山城守実徳が伊勢山田奉行から転じて大阪東町奉行となるや密かに、中斎の才気絶倫なるを看取し、忽ち抜擢して吟味役とした。中斎は山城守の知遇を得て、大いに驥足を伸ばすことを得たのであるが、当時大阪の吏人は不法無状を極め、愛憎に依つて刑罰を加滅し、金銭に依つて生殺を左右するの風があり、市民の吏人を畏忌すること蛇蠍の如くであつた。中斎は乃ち此の弊を一掃せんと決し、邪を折き正を救ひ、奸を懲らし善を助け、大いに刷新の実を挙げた。嘗て数年に互つて決せざる一訴訟があり、中斎は山城守より之が解決を命ぜられたことがあつたが、此のことを伝聞した原告は、一夜密かに菓子一筺を彼に餽つて、理を得んことを陳請した。翌朝中斎は原被両者を法廷に召して審問するに、両者互に論争して相下らず、中斎は之を聴き了つて原告の不法を知り、反覆弁難其の譎詐を責めた所、原告は辞屈して終に伏罪するに至り、積年の難訟も一朝にして決すること得た。茲に於て、中斎は彼の菓子筺を出し、笑うて同僚に「諸君菓子を好むが故に、訴訟容易に決せざるなり」といひ、其の蓋を取れば、黄白内に充ちて燦然目を射たので、一座皆顔を赧らめ、背に汗して言ふ所を知らなかつたといふ。中斎が公正廉直にして同僚を憚らなかつたこと、率ね斯くの如く、為に能く時弊を矯正するを得たのであつた。 | |

切支丹宗 徒を勦滅 す |

文政の末年に当り、京都八坂に益田みつぎ *1 といふ妖巫があつた。肥前の浪人水野軍記から妖教を伝ヘ、之に依つて庶衆を誘惑し、其の徒漸く京摂の間に蔓延した。当時の所謂切支丹これである。之が勦滅を山城守から命ぜられた中斎は、自ら組同心二人を卒ゐて京郡に赴き、妖巫を捕縛し来つて大阪に磔殺し、其の一族五十六人に永年を命じた。斯くて、切支丹宗徒は全く跡を収むるに至つたのである。其の他中斎の治績には、人の注意を惹くに足るもの多数あるが、要するに、中斎は意を決すること固く、事を処するに敏であり、治績の挙るに従ひ名声遠近に聞えたのであつた。 | |

致仕して 専ら学を 講ず |

文政十三年七月、山城守老齢に及び、病と称して辞職せんとするに際しそれに先立つて致仕し、養子格之助をして其の職を継がしめた。時に中斎年三十七、是より閑散の身となつて、専ら学を講じ、書を著し、兼ねて子弟に教授し、太虚・致良知・変化気質・一死生・虚偽の五綱領を以て独創の説を唱ヘ、天保三年六月「古本大学刮目」七巻を脱稿上本した。此の書は彼の最初の著作であるが、「梱外不出之書」と名づけて、決して門人以外に示さなかつたといふ。 | |

洗心洞四 部之書成 る |

天保四年「洗心洞箚記」三巻及び「儒門空虚聚語」三巻を出版した。前者は彼独得の学説を叙述したもので、其の主義本領は全く之に存すといふべきである。此の書の成るや、足代弘訓の慫慂に従ひ、先づ富士山に登つて之を石室に蔵め、尋で伊勢山田に至り、弘訓の紹介で神宮の豊宮崎・林崎の両文庫に奉納した。翌五年「増補孝経彙註」二巻を著したが、前記三書を合せて之を「洗心洞四部之書」といふ。併しながら、異学の禁を憚つてか、公然と陽明学を唱へず、自ら孔孟の学と称した。 | |

細民を賑 恤す 挙兵の準 備計画 |

天保七年、米価暴騰して市民大いに苦しみ、餓死する者も尠くなかつた。幕府は大阪廻米を豊富ならしめて米価を引下げ、囲籾を施与し一方富豪をして細民に賑恤なさしめた。然るに町奉行及び富豪に誠意無く、其の方策に矛盾が多かつたので、中斎は大いに怒り、自ら救済する所あらんと欲し、挙兵の準備を始めた。而して事の成功を期する為には下民の同情と支持とを受ける必要があつたので、先づ一切の蔵書を売却して六百二十両を得た。斯くて、書肆の名で平八郎鬻書賑恤の次第を記した切手を市井に配布し、天保八年二月上旬、切手と引替に一人一朱宛、一万人に施与すべしと告げ、数日間之を実行した。此の中斎の恩徳に浴した者一万人、摂・河両国六郷三十三箇町村に及んだのである。 | |

平山助次 郎の密訴 挙兵 |

然るに東組同心平山助次郎は後に至つて其の事を悔い、二月十七日夜、盟を破つて東町奉行跡郡山城守良弼に密告した。尋いで更に脱党者・密告者が生じたので、当局は始めて中斎挙兵の真実を知り、東西両町奉行は応急の処置を執つて要所を守備せしめた。同時に中斎の叔父東組与力大西与五郎を召して、中斎を諭し自決せしめんとしたが、与五郎は其の養子と共に逃亡した。而して先に補はれた瀬田済之助は逃れて天満橋を渡り、大塩邸に至つて事の暴露したのを告げた。是に於て、捕吏の来るに先立つて挙兵すべしとて、中斎は出陣の準備を為し、終に十九日辰刻、同勢三百人大砲を引出して各所を砲撃し、豪商輩の家屋を焼き、倉庫を破壊し、金穀を四散した。人々恐れて近づく者無く、彼等は二隊に分れて西より高麗橋・今橋を渡つて上町に出たが、幕兵未だ来らず、未刻に至り始めて町奉行所属幕軍の先頭と衝突した。大阪城代土井大炊頭利位は、両町奉行両目付に暴徒捕縛の令を下し、城内を警戒せしめたが、暴徒の勢強大で、到底両組与力・同心の力を以てしては鎮圧するこをが出来なかつたので、両町奉行定番与力・同心竝に玉造口・京橋口両組与力・同心の援助を求めた。斯くて暴徒と与力・同心とは各所に交戦したが坂本鉉之助の率ゐる与力・同心軍能く奮戦して暴徒を撃破し、殆ど壊滅せしめたのであつた。 | |

淡路町に て一行四 散す 中斎自決 す |

併しながら、人心恟々、動乱の拡大を恐れ、城代は附近諸藩の兵を召して大阪市中警備を厳重にした。此の暴動の為、各所に火災が起つて二十日戌下刻に及び、其の損害莫大にして前後数十年間其の比を見ざる大惨害を齎した。勢竭きて暴徒は遂に淡路町(東区淡路町)に於て壊滅四散したが、未だ其の首謀者を捕へることが出来なかつたので、城代は其の逮捕方を命じた。逃亡した主謀者の一行は分離し、各々、採るべき道を探り、或は自首する者、或は自害する者相次ぎ、中斎父子は逃れて油掛町(西区靱下通二丁目)の美吉屋五郎兵衛方に隠れた。此の事実を偵知した当局は、多数の捕吏を派して美吉屋を囲み、父子を生補りにしようとし、邸の前後から侵入した。是に於て中斎は養子格之助を刺し、尋いで自ら咽喉を貫いて自匁した。時に天保八年三月二十七日、中斎は四十五歳、格之助は二十五歳であつた。北区東寺町成正寺に碑がある。左の著書がある。 | |

著 書 |

古本大学刮目 七 | |

附 記 |

因みに中斎の生立に就いては、徳島藩の真鍋市郎の二男で美馬郡脇町に生れ、母の縁故に依つて一旦大阪の塩田喜左衛門に養はれたが、後故あつて之を去り、天満与力大塩氏の養子をなつたといふ説があり、又其の修学に就いては少壮江戸に遊学して林述斎の門に入つたといふ説があるが、幸田成友の「大塩平八郎」石崎東国の「大塩平八郎伝」は之を採つてゐない。 | |

管理人註

*1 豊田貢。

石崎東国『大塩平八郎伝』 その37

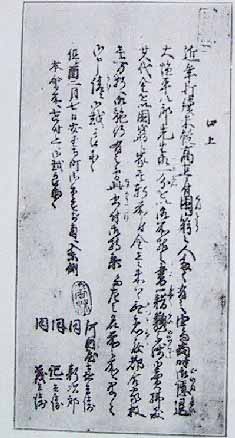

「浮世の有様 巻之一 文政十二年切支丹始末」

檄文

石崎東国『大塩平八郎伝』 その108 |

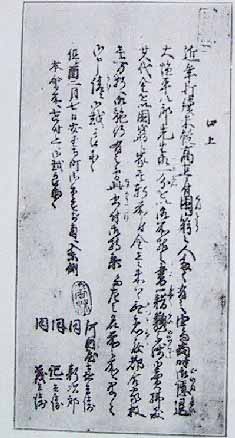

施行札 石崎東国『大塩平八郎伝』 その103 |